地域密着で孤立高齢者のメンタルヘルス改善を目指す伴走型支援事業

NPO法人ソンリッサ

アクション詳細

目指す社会のあり方、ビジョン

MISSION

ひとりひとりの想いが尊重される支えや繋がりになる

日本の一人暮らし高齢者のうち、4割は2、3日に1回以下、特に一人暮らし高齢者男性になると、6人に1人が月に2回以下しか会話をしていないという調査があります。昨今の様々な状況により、高齢者は外出しづらく、籠りがちになり、社会との接点を持ちにくくなっています。

健康でより長く生きていくために最も重要なのは、「社会とのつながり」です。「社会とのつながり」が寿命へ与える影響力は、喫煙や過度の飲酒、運動不足や肥満よりも大きいと言われています。また社会的孤立や孤独感は死亡率を高め、認知症にもなりやすくなるという研究もあります。「社会とのつながり」や「生きがい」があるだけで、高齢者は健康寿命が伸び、要介護のリスク低下、認知症リスクの軽減になることもわかっています。

ソンリッサは高齢者ひとりひとりの想いを大切にし、その方の生きがいや役割に繋げ、その方にとっての「支え」や社会・人との「繋がり」となりたいと思っています。そうすることで、健康寿命を伸ばし、本人の想いを幸せに繋ぐお手伝いを行います。

VISION

ひとりで抱えずに、優しいつながりがあふれる社会をつくる

私たちは、要支援前や要支援などの高齢者の方々、ひとりひとりの想いを大切にし、その方の生 きがいや役割に繋げ、その方にとっての「支え」や社会・人との「繋がり」となりたいと思って います。そうすることで、健康寿命を伸ばし、本人の想いを幸せに繋ぐお手伝いを行います。

また、安心して交流する場や、日常の繋がり作りのお手伝いも地域の担い手だけでなく、企業や多様な世代などが地 域の一員として、社会課題に関心を持って関わることのできる温かくて優しい社会を目指します。 また、引きこもりがちな高齢者にとっては、ひとりひとりの背景や想いを大切にしながら多様な 主体が関わることを通して、誰もが一人で抱えずに、自分の幸せや役割につながることのできる社 会を目指します。

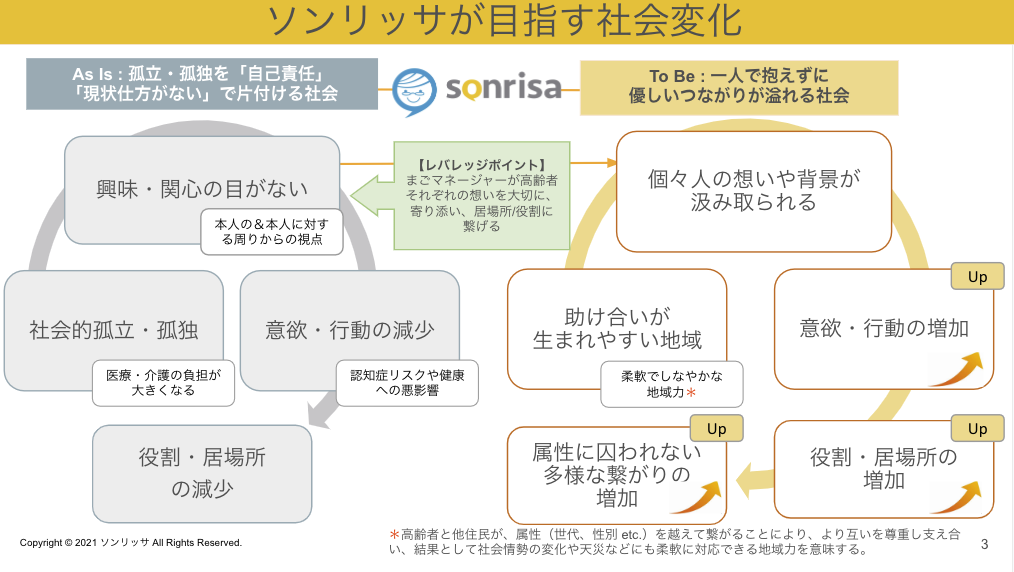

現状とビジョンのギャップ、課題の構造

一人暮らし高齢者のうち、4割は 2、3日に1回以下

地域の人間関係の希薄化・孤立化や昨今のコロナウイルスの影響により、高齢者は外出しづらく、籠りがちな状況です。そのため、社会との接点を持ちにくい状況です。 内閣府の調査によると日本の一人暮らし高齢者のうち、4 割は 2、3 日に 1 回以下と報告されています。

一人暮らし高齢者男性、6 人に 1 人が月に 2 回以下

人とのつながりが希薄な高齢者には、話し相手がいませんし、気にかけてくれる人がいません。人とコミュニケーションをとりたい、つながりたい、と考えている高齢者であっても居場所がなく、孤立・孤独に陥っている ケースが急増しています。孤独・孤立は、認知機能の低下や認知症へのリスクを高めること、 ADL の低下など多くの健康問題を引き起こします。

なぜ高齢者は孤立し、孤独感を抱えてしまうのか?

高齢者が孤立してしまうタイミングは様々です。大きな環境の変化や突発的な出来事だけでなく、老化などから来る生活のしにくさ、移動のしにくさから、徐々に篭りがちになるかたもいます。きっかけは小さい出来事(グランドゴル フに参加するのが億劫になり、休んだ。コロナにより外出が怖くなった、)である場合が多く、 それによって、時間が経っていく過程で少しずつ問題が大きくなり、孤立・孤独になっていきます。

こういった加齢から来る暮らしにくさと大きなライフイベント(配偶者の死、役割の喪失、免許の返納、居場所の 閉鎖、コロナウイルスの影響による規制など)さまざまな要因が絡み合って、 孤立・孤独に陥っていきます。それに加え、家族との関係性も孤立を深める大きな要因です。遠く離れていたり、あまり会う機会がない方も多くいます。高齢者の心理として、家族や自分の子供に迷惑をかけたくないという思いが強く、我慢したり現状を仕方がないと諦めて耐え忍ぶ方が多いです。

孤立することで生じる一番の課題は「意欲の低下」と「選択肢の減少」

やりがいをもって社会に参加する意欲がだんだんと低下し、日中こもりがちになり、ひとりぼっちで生活していくとさらに意欲が低下する、というスパイラルになります。本人の認知機能はしっかりとしているので、周りの家族などからは大丈夫だと思われていることが多く、本人も家族も自覚のないまま孤立状態が長引きます。そのようになると、行動すること自体が減少していき、役割・居場所が減少していき、社会参加の選択肢が急激に減ってしまいます。

孤立する高齢者に対するサービスの選択肢がない

介護サービスを利用する段階、もしくは利用中(要支援から要介護2までを想定)に、社会参加する手段と意欲を失った高齢者を支援するサービスはまだまだ少ないのが現状です。サロンや見守り活動などはありますが、本人が能動的に選択するための多様性はあまりありません。

また、介護サービスについても、本人の状態によってある程度カテゴライズされたサービスが多く、深刻な生活課題の解決が優先され、個々人の価値観に寄り添った細やかなサービスは提供しにくいのが現状です。今まで日常的に自分の好きなことや趣味、気の合う人と楽しんでいた方にとっては、 選択肢の少ない現状に落胆します。

アプローチの方法

地域密着で孤立高齢者のメンタルヘルス改善を目指す伴走型支援事業

自治会や行政、企業、大学など多様な主体が強みで関わるコーディネートを実施

1. 見守りを実施し状況を把握

①定期的な訪問・声かけ

②学生と文通、電話のやりとり

③お弁当などの宅配

④御用聞き

→孤立高齢者への網目のような接点をつくるサポート体制の構築

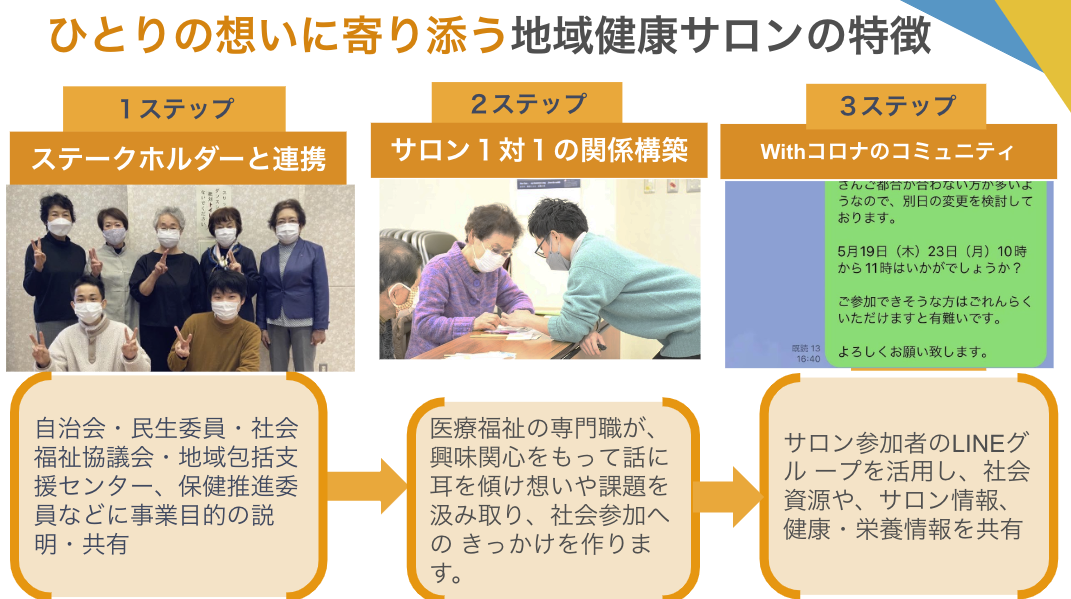

2. 伴走型拠点をベースに信頼関係構築

①地域健康サロン

②居場所事業

③医療福祉職の相談支援事業

④月1マルシェイベント

→ひとりひとりの想いや課題を汲み取り、生きがいや社会との接点につなぐ

3. 継続体制構築

下記事業者と連携

①行政、地域包括支援センター

②社会福祉協議会

③群馬ヤクルト、ジンズ

④地元事業者

→多様な主体が強みを生かして、適切な場所で関わることのできる地域へ

これまでの活動実績

代表の歩み

22〜23歳:

・NPO法人ソンリッサを設立

シニア向けスマホ教室を150名以上のシニアに提供

・孤立高齢者と元気シニアをビデオ通話で繋ぐ取り組みを実施

事業の継続性に課題を感じる

23歳〜26歳:

南相馬の社会課題解決人材の育成を目指す団体と子供の貧困解決を目指すNPO2社にて武者修行

25歳〜現在:

現場課題の勉強会を実施しながら、多様なバックグラウンドを持つメンバーと事業を推進

今後のマイルストーン

2年後:

信頼を得て、繋がりの中心になる(利用者、地域、自治体)

5年後:

繋がりを広く、深く(群馬 → 隣県)

人と人、人と社会資源を繋げ、より助け合いが生まれやすい地域へ

最終的な理想:

優しいつながりが溢れる社会

一緒に参画いただける方募集中!

-

寄付

寄付の方法のご案内 銀行振り込み、もしくはクレジットカードにてお願いいたします。 クレジットカードによるご寄付は、毎月500円からのマンスリーサポーターも募集しております。

-

プロボノ・ボランティア

高齢者の孤独を笑顔に変える!運営プロボノメンバー募集中!まずは私たちと気軽にお話しませんか? NPO法人ソンリッサは「ひとりで抱えずに優しいつながりが溢れる社会をつくる」をビジョンに掲げ、独居高齢者の孤立・孤独を解消し、その人自身の想いに寄り添い社会的役割に繋げることを目的に設立されたNPO法人です。 ご興味のある方は、ぜひ、代表の萩原とお話させてください。応募していただいたみなさんの想いや経験、どんなことをしたいか?などを私たちにお聞かせください。一緒に楽しみながら、前進できる道を考えていきましょう。

アクションリーダー プロフィール

-

萩原 涼平

萩原 涼平

-

【設立の経緯】萩原が中学生の時に、突如祖父を亡くし、祖母は配偶者の喪失と経営者の妻としての役割をなくし元気や笑顔を無くしてしまいました。祖母を元気づけようと試行錯誤する中で祖母のような孤独を抱える高齢者がたくさんいるのにも関わらず、行政・民間支援がほぼ皆無であることを知り、社会的な構造の課題や地域のつながりの希薄化など、深刻な日本の問題として捉え、人生をかけ解決していくことを決意しました。

1994年 群馬県前橋市出身

2016年4月 群馬県甘楽町に「地域おこし協力隊」として移住

2016年10月 高齢者500人にヒアリング、スマホ教室を150人に提供

2017年5月 NPO法人ソンリッサ設立

2017年10月 Yunus&Youth Social Buisiness DesignContest 優勝

2017年11月 Global Social Business Summit inParis表彰&ピッチ

2017年12月 群馬イノベーションアワード「スタートアップ部門」入賞

2018年4月 南相馬市・前橋のソーシャルベンチャーで修行

2020年3月 NPO法人ソンリッサを群馬県前橋市に移転し再始動

2021年4月 自然な笑顔で繋がる見守りサービスTayoryを開始

2022年7月ぐんま地域づくりAWARD 大賞

団体/企業詳細

- 団体名

-

- NPO法人ソンリッサ

- 連携パートナー

-

- ソーシャルベンチャーパートナー東京

- 活動地域

-

- 群馬県内全域/前橋市を中心に活動

応援メッセージ

-

いつも応援しております!頑張ってください!

2022.08.03

に戻る

に戻る

コメントを残す