子どもの「知りたい!」を育む、探究型通信教育「tanQuest」

実行中

更新日:2018.07.05

アクション詳細

目指す社会のあり方、ビジョン

ミッションは、”探究を文化にする”こと。それは、ひとりひとりがやりたいことを見つけて邁進するための人生を選択している社会だと考えています。そんな社会では、みんながなにかを学び続けています。すべての子どもたちが「自分から」・「大好きだから」取り組めるきっかけをつくるために活動を進めています。

現状とビジョンのギャップ、課題の構造

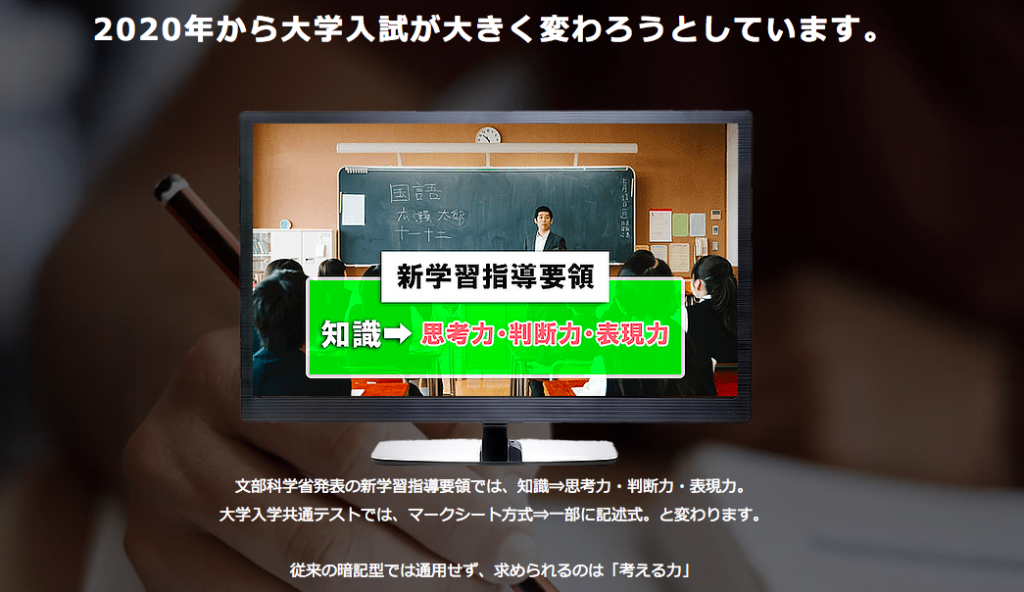

2020年には、小学校からの教育内容や、大学入試も変わります。文部科学省発表の新学習指導要領では、知識を習得することを重視するのではなく、思考力・判断力・表現力が重視されるように。大学入学共通テストでは、マークシート方式から一部記述式に。従来の暗記型だけでは通用せず、求められるのは「考える力」に変化します。そんな力を育むには、「自分から」「大好きだから」取り組む、ということがこれからより大切になってくるのです。

現在も、社会には「いい教育」はたくさんあります。しかし、まだまだすべての子どもたちが「いい教育」にアクセスできているとは言えません。「いい教育」にだれもがたどり着くためには、地域や経済的事情などによる3つのハードルがあると考えています。

・アクセシビリティ

・教育への意識の差

・こどもや保護者の興味関心の違い

tanQuestを立ち上げた森本自身が地方出身で、さまざまな教育や体験機会の少ないことを課題意識として持っていました。学校や勉強というもの自体に触れることさえ嫌がる人たちに、「いい教育があるよ!」と言っても響かないこともあります。

でももしも、より多くの子供たちがかっこいい大人に出会うことができたら?もしも、少しでも楽しいと思えることに出会えたら?そんな子どもたちは、なにかへの興味関心を深め、仲間と出会い、ともに挑戦し、失敗したり成功したり、豊かな体験をすることができるかもしれません。ぼくたちは、その可能性をすこしでもあげたいのです。

アプローチの方法

・子どもの目線で、ゲームをつくるように、YouTuberのように、教材をつくる

子どもはなにかを無理やりやらされると、やりたくない気持ちが強くなりがちです。子どもの興味を知り、自ら学びたくなるきっかけが重要であると考えています。そこでぼくたちが注目したポイントは、勉強が嫌いな子どもたちでも、ゲームは大好きなことと、YouTubeをみることが好きなこと。

ゲームはフィクションの世界です。でも、現実に起こることも負けず劣らず面白い。うそのような本当のサイエンス、うそのような本当の歴史の話をたのしく映像にします。そうすることで、何かを知ることや探求することって「めっちゃおもしろいじゃん!」という感覚を育み、自分でどんどん学びたくなる意欲を開発したいと思っていいます。

・「□□□を学ぶ」じゃなく「□□□を通して○○○○を学ぶ」探求型学習

たとえば、理科に光を学ぶ単元があります。光をテーマにしたぼくらの授業では、基本的な知識や原理原則を学ぶことだけではなく、ものの見方の実験をたくさん行います。虹がどのように見えているかも国によって違えば、周りの植物などの景色の見え方もひとりひとり違っているのです。ひとりひとりの目の見方や感覚が異なることを体験を通じて知ることで、多様性を認め合っていく姿勢が身についてほしいと思っています。

・個別のコミュニケーション

こどもひとりひとりの興味関心や質問は違います。なので、ぼくらはできるだけ個別でチャットのやりとりできるようにしています。

・「恐れず失敗してみよう!」

学ぶってたのしいよ!という姿勢をみずから体現して伝えていくために、映像では講師自らさまざまな失敗をします。そこから、子どもたちのチャレンジしたいという意欲や、興味が生まれると思っています。

に戻る

に戻る

コメントを残す